国内外の医療の負

CUCの向き合う医療・社会課題

急速な少子高齢化と医療従事者の不足

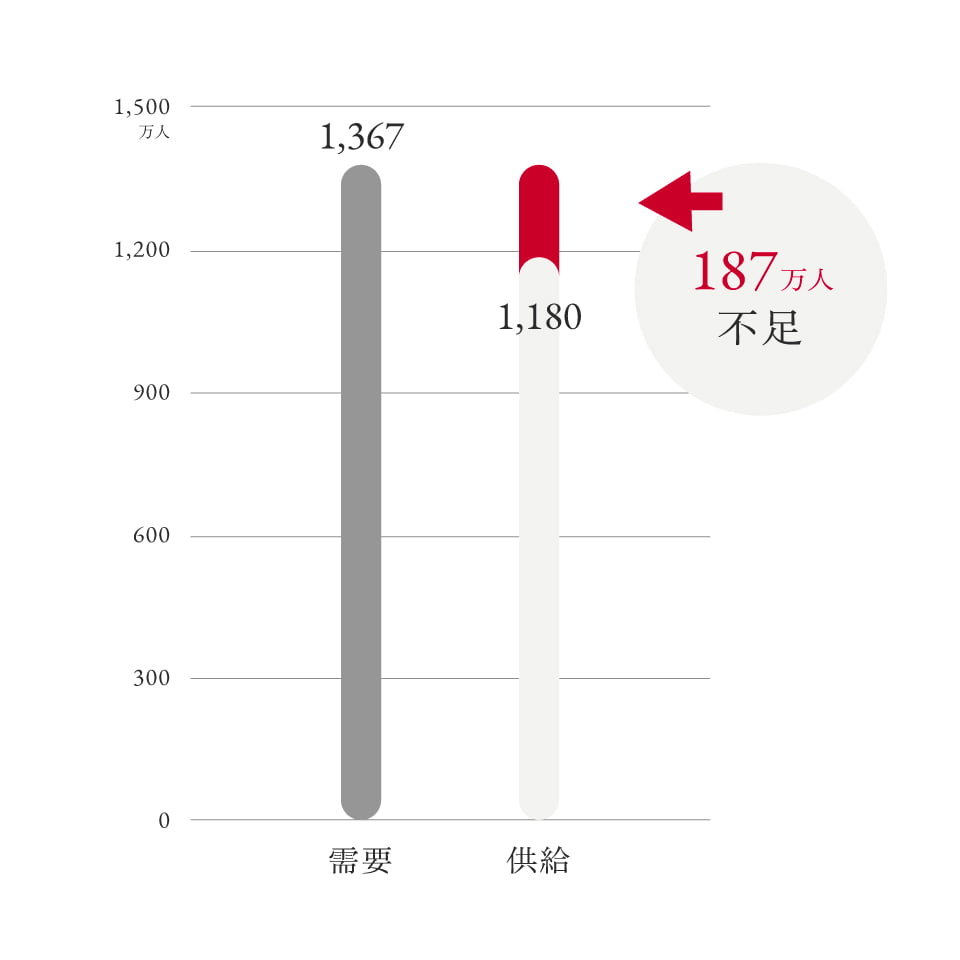

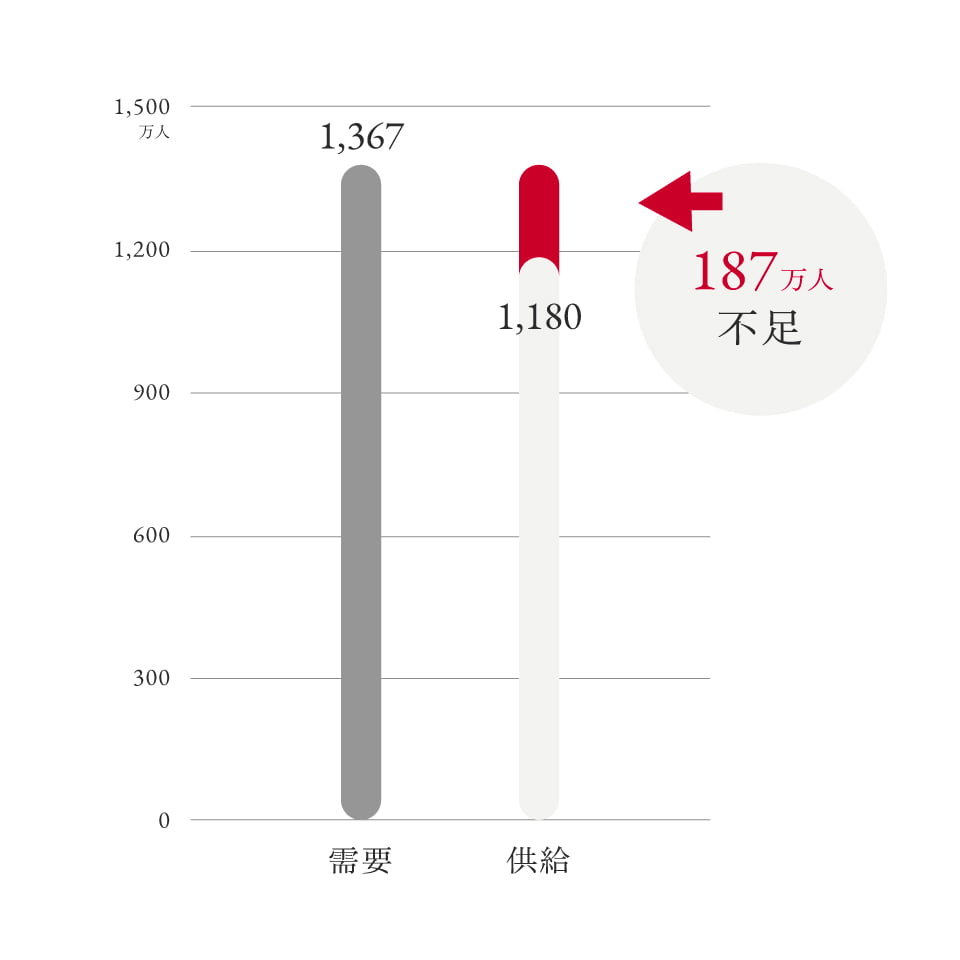

急速に進む少⼦⾼齢化により、国内の医療需要がますます⾼まる⼀⽅で、医療の担い⼿となる医療従事者が不⾜しています。医療現場では医師‧看護師をはじめとする医療従事者⼀⼈ひとりの業務負荷が重くなり、過重労働の常態化やそれに伴う離職者の増加が深刻な社会課題になっています。2030年には約187万⼈の医療従事者が不⾜すると予測されており、⾼まる医療需要に対応できる医療提供体制のあり⽅が問われています。

労働需要:⽇経センター「第44回 中期経済予測」における産業別実質国内⽣産額の2030年予測値から産業別のGDP予測値を計算。2010年以降の⽣産性向上ペースが2030年まで続いたと仮定し、GDPをその⽣産性で割って産業別の需要を算出。

労働供給:国⺠経済計算における2007年以降の産業別就業者数の増減ペースが2030年まで続いたと仮定し、産業別の就業者数シェアを算出。そのシェアを全体の労働供給に乗じて、産業別の労働供給を算出。

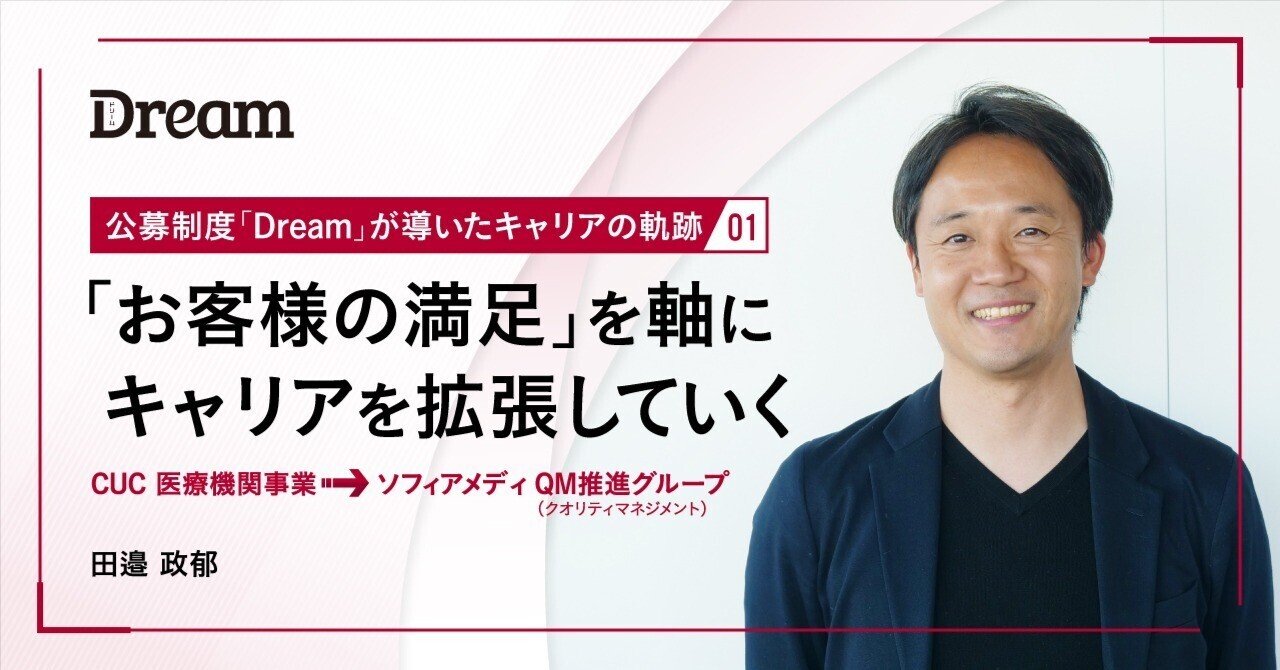

CUCの取り組み

CUCグループには、看護師やセラピスト(※)、介護職といった医療現場で働く医療従事者が数多く在籍しています。患者様に良質な医療を提供する上で⽋かせないのは、医療従事者が働きがいを持ち続けられる、持続可能な職場環境です。そのために当社グループでは、⾃⾝のライフスタイルにあわせて⻑期的にいきいきと働くためのさまざまな制度を設けています。医療現場に多くの笑顔を増やすことで、患者様に対してより良い医療を届けていきます。

※セラピストは、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠の総称

労働需要:⽇経センター「第44回 中期経済予測」における産業別実質国内⽣産額の2030年予測値から産業別のGDP予測値を計算。2010年以降の⽣産性向上ペースが2030年まで続いたと仮定し、GDPをその⽣産性で割って産業別の需要を算出。

労働供給:国⺠経済計算における2007年以降の産業別就業者数の増減ペースが2030年まで続いたと仮定し、産業別の就業者数シェアを算出。そのシェアを全体の労働供給に乗じて、産業別の労働供給を算出。

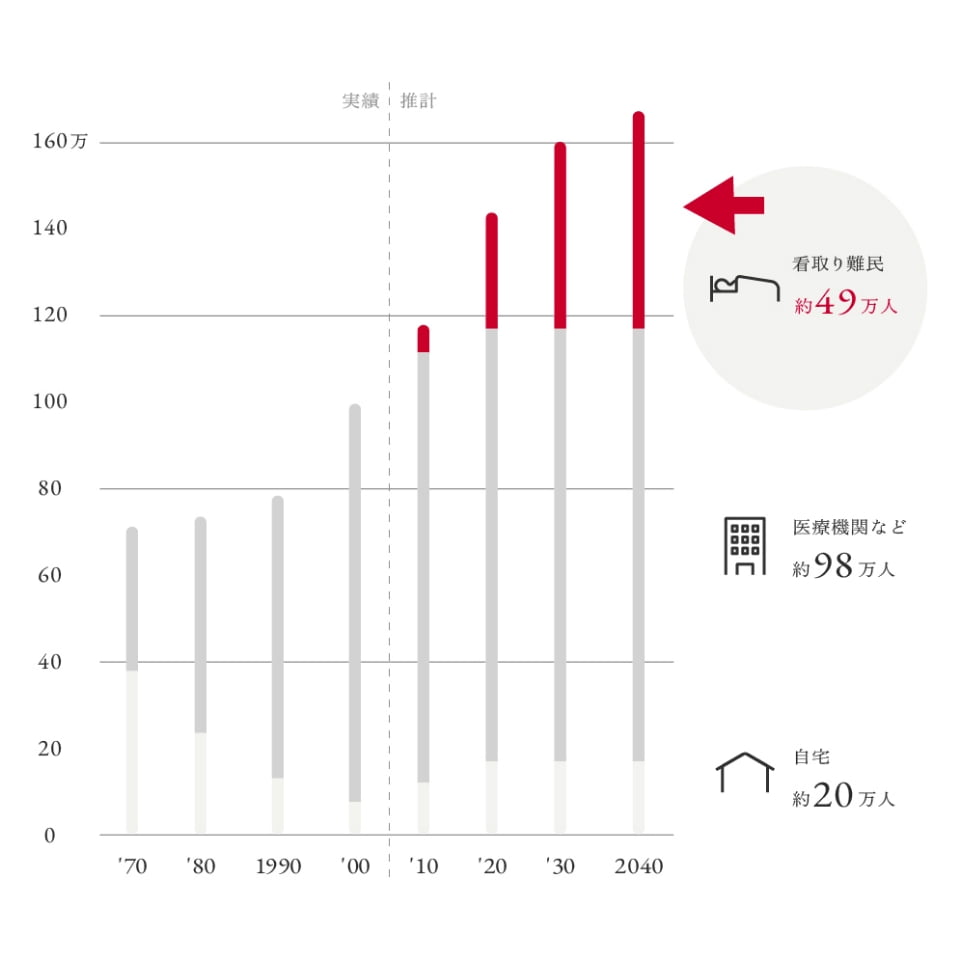

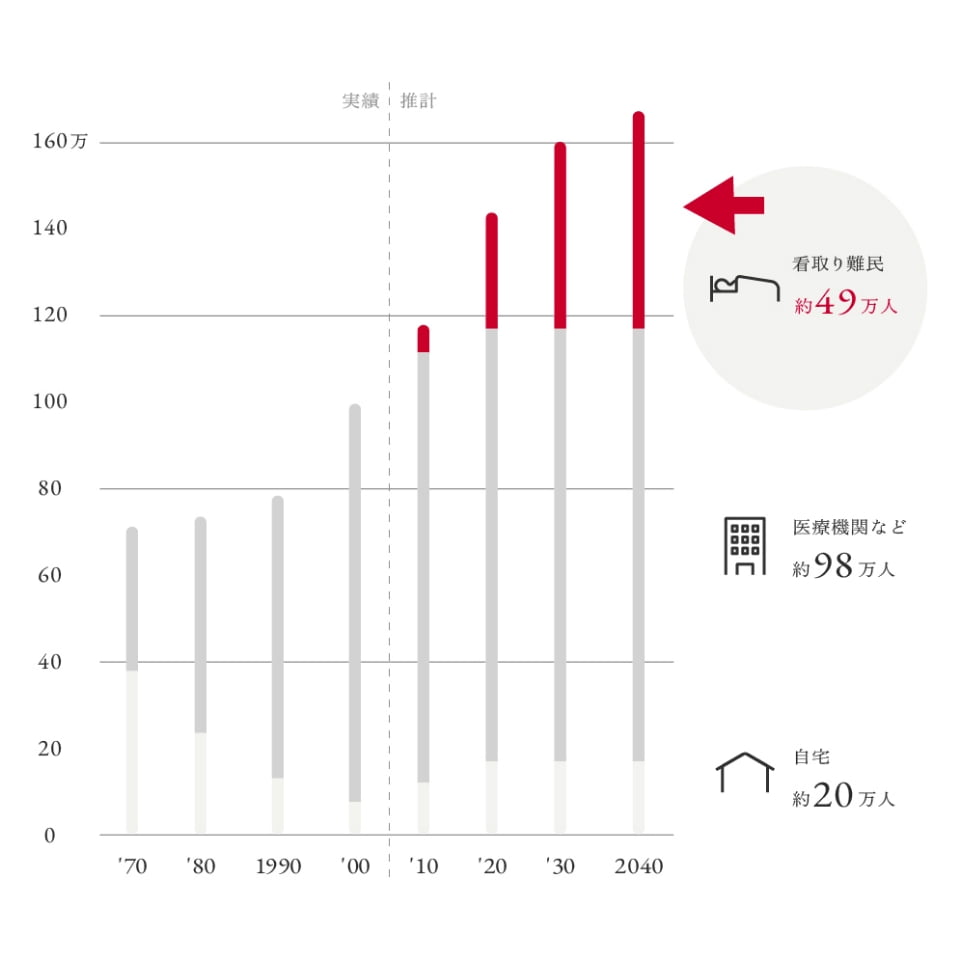

2040年には49万人が終末期医療を受けられない可能性

かつて経験したことのない、高齢・多死社会が近づいています。誰にも看取られることなく一人で最期を迎える孤独死の増加や、最期の時を過ごす場所を定められないまま亡くなる人の増加が懸念されています。

1976年に在宅死の割合と医療機関等での死亡の割合が逆転。2007年時点での医療機関死亡者数、介護施設死亡者数、自宅死亡者数割合、その他の死亡者数のまま推移すると、2040年には約49万人分の看取り場所が不足する見込みである。

CUCの取り組み

超高齢社会の受け皿となる在宅医療の更なる普及と充実を目指した経営支援と自社事業運営を行っています。

訪問診療クリニックの経営・運営の支援、地域の中核病院における在宅医療部門の立ち上げ支援、訪問看護ステーション経営、ホスピス型住宅の施設経営を通じ、住み慣れた家で、当たり前に暮らし続けることができる社会づくりを目指します。

1976年に在宅死の割合と医療機関等での死亡の割合が逆転。2007年時点での医療機関死亡者数、介護施設死亡者数、自宅死亡者数割合、その他の死亡者数のまま推移すると、2040年には約49万人分の看取り場所が不足する見込みである。

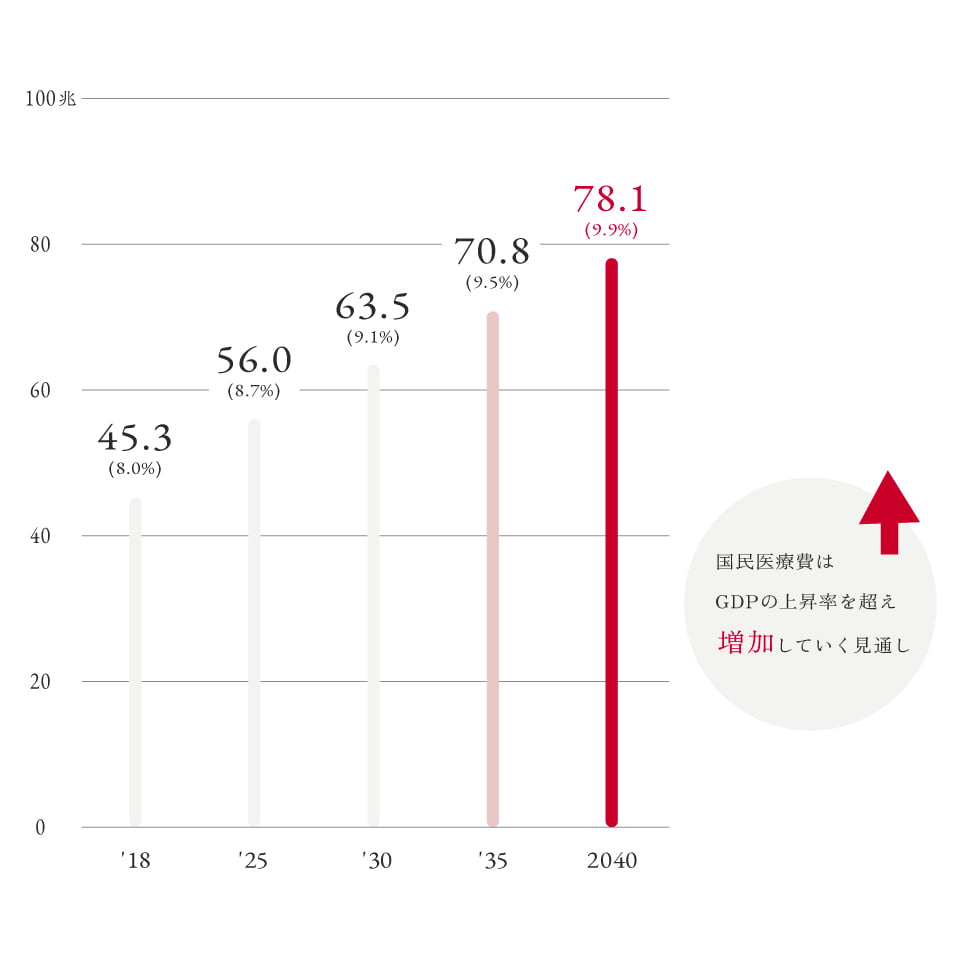

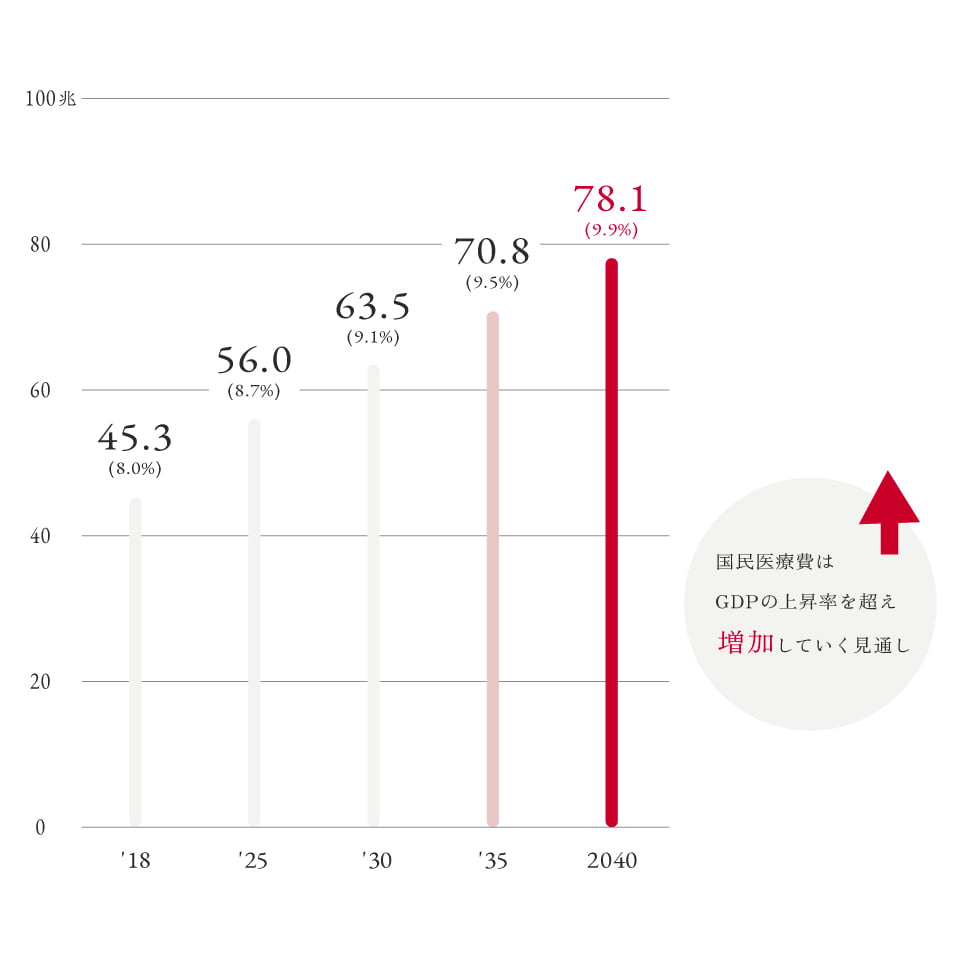

増⼤し続ける国⺠医療費、2040年には78兆円と予測

⽇本の国⺠医療費は、年々増加しています。2020年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤による受診控えの影響で減少に転じたものの、翌年2021年にはその反動で増え、過去最⾼額となる44兆2000万円に。2040年には約78兆円まで拡⼤すると予測されています(※)。医療費は主に公費と保険料でまかなわれていますが、少⼦化で現役世代の負担は年々重くなっており、医療のあり⽅の⾒直しはまったなしの問題です。

現状の年齢別受療率‧利⽤率を基に機械的に計算した将来の患者数や利⽤者数に基づく数値

単価の伸び率の仮定は、「経済成⻑率×1∕3+1.9%ー0.1%」としている。

※()内は対GDP⽐

CUCの取り組み

増大する医療費を抑えるために日本が現在取り組んでいるのは、病床(病院のベッド)の削減、病院機能の再編、そして在宅医療の普及です。

高齢者の増加にともない、手術などを行う急性期医療から、自宅復帰を目指す回復期、慢性期、そして自宅療養を行う在宅医療の必要性が高まっています。現在の医療業界は、こうした社会要請に合わせた大きな変革期にあります。

CUCでは、病院における病床再編や在宅医療クリニック開設のご支援、訪問看護ステーションやホスピス型住宅の自社運営などを行い、地域社会に求められる新しい医療体制の構築を目指しています。

現状の年齢別受療率‧利⽤率を基に機械的に計算した将来の患者数や利⽤者数に基づく数値

単価の伸び率の仮定は、「経済成⻑率×1∕3+1.9%ー0.1%」としている。

※()内は対GDP⽐

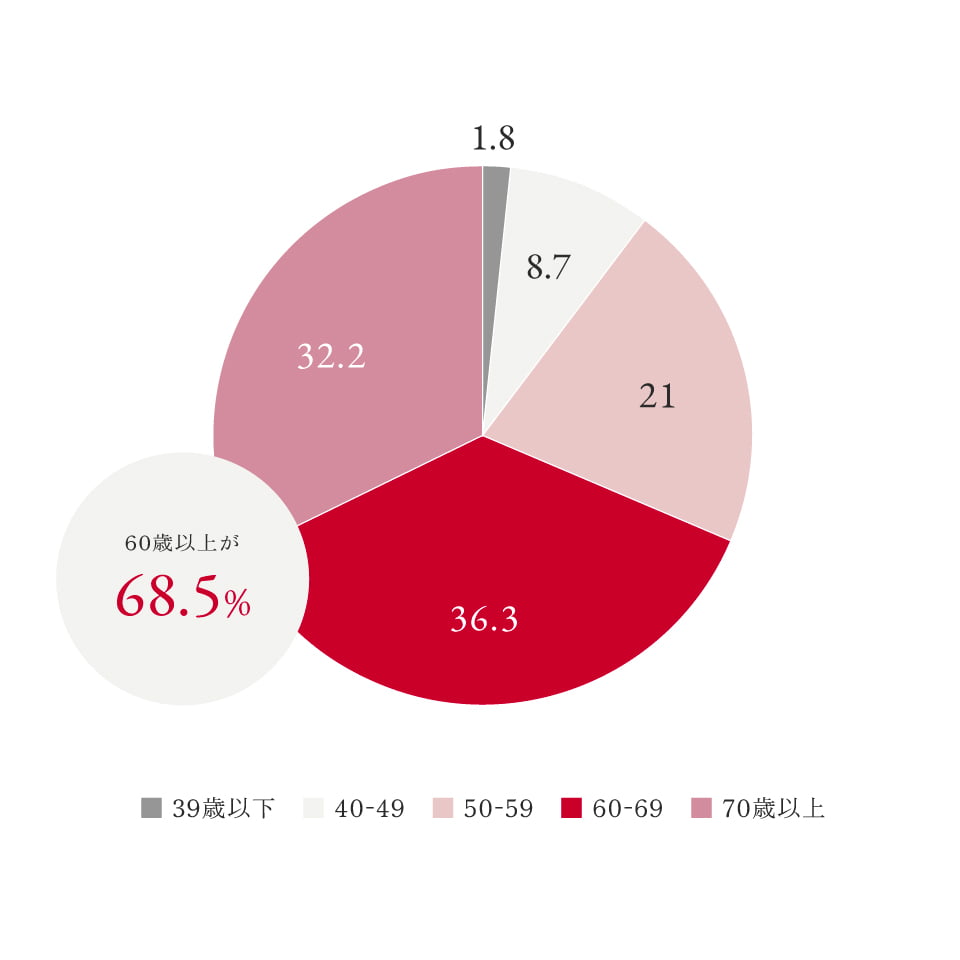

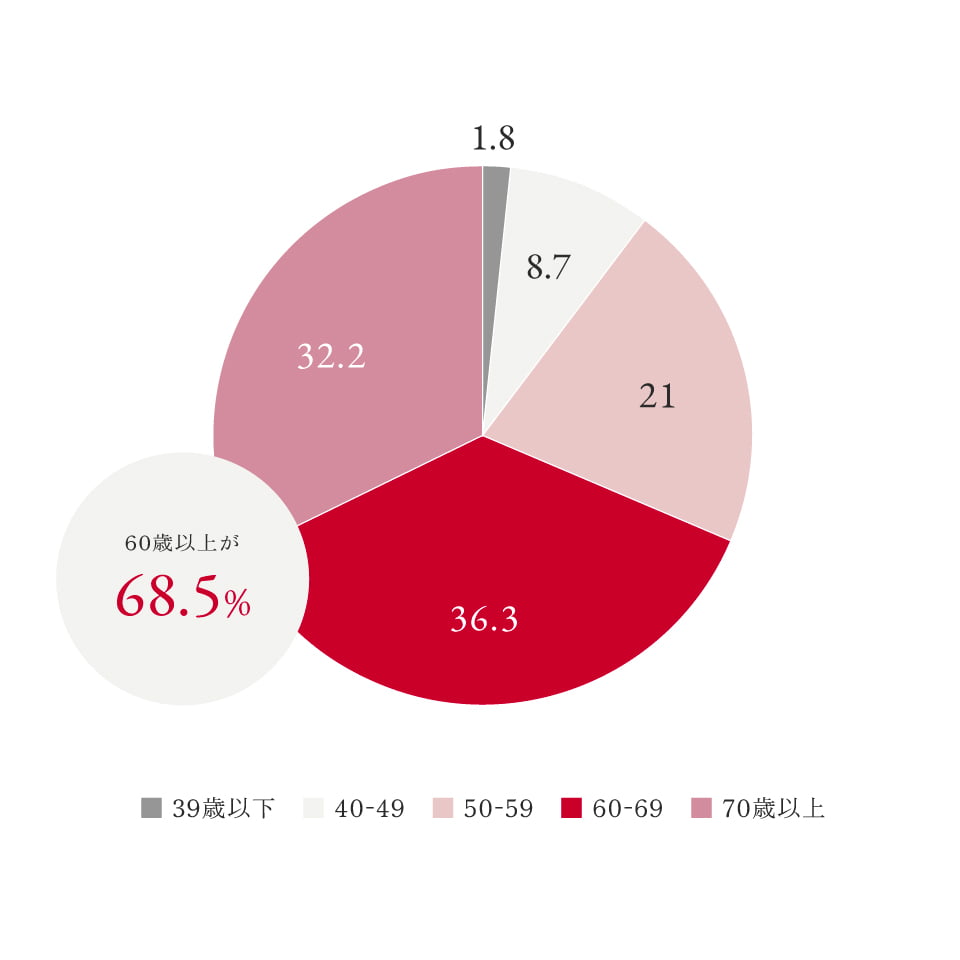

68%の病院で抱える後継者不在の課題

2020年時点で⽇本における病院の68.5%が60歳以上の経営者により運営されており(※1)、2017年時点 で病院の68.4%が後継者不在(※2)です。経営者の⾼齢化が進み、後継者不在のまま推移し続ければ、廃業は避けられず、将来的に地域の医療需要に応えきれないケースが増えることが予想されます。

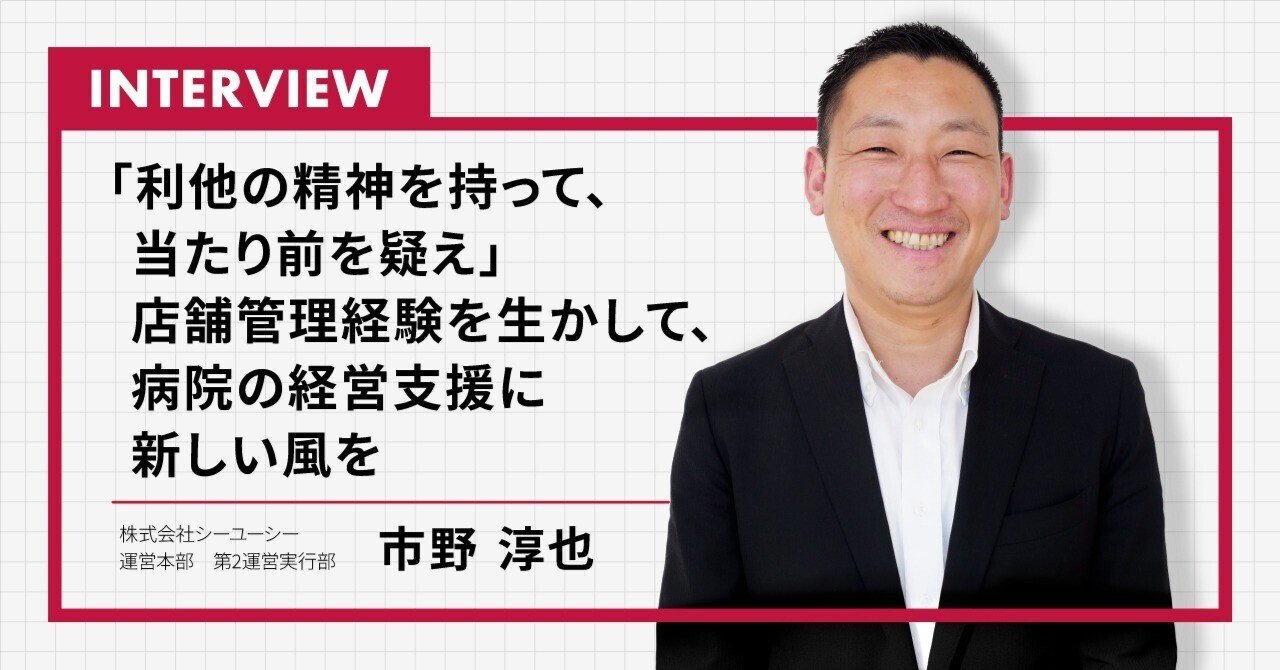

CUCの取り組み

CUCでは、事業継続が危ぶまれる医療機関に対し、事業承継におけるアドバイザー業務や事業承継後のPMI(Post Merger Integration:事業承継後の統合プロセス)を含む幅広い経営⽀援サービスを提供しています。当社の経営⽀援の特徴は、⽀援先医療機関に当社の経営⽀援⼈材が常駐し、経営戦略策定や経営管理⽀援から、マーケティング⽀援、⼈材派遣、IT‧経理等のバックオフィスの業務まで多岐にわたるサービスを⼀体的に提供していること。どのような事態にも迅速かつ安定的に対応し、事業承継を成功に導くよう努めています。

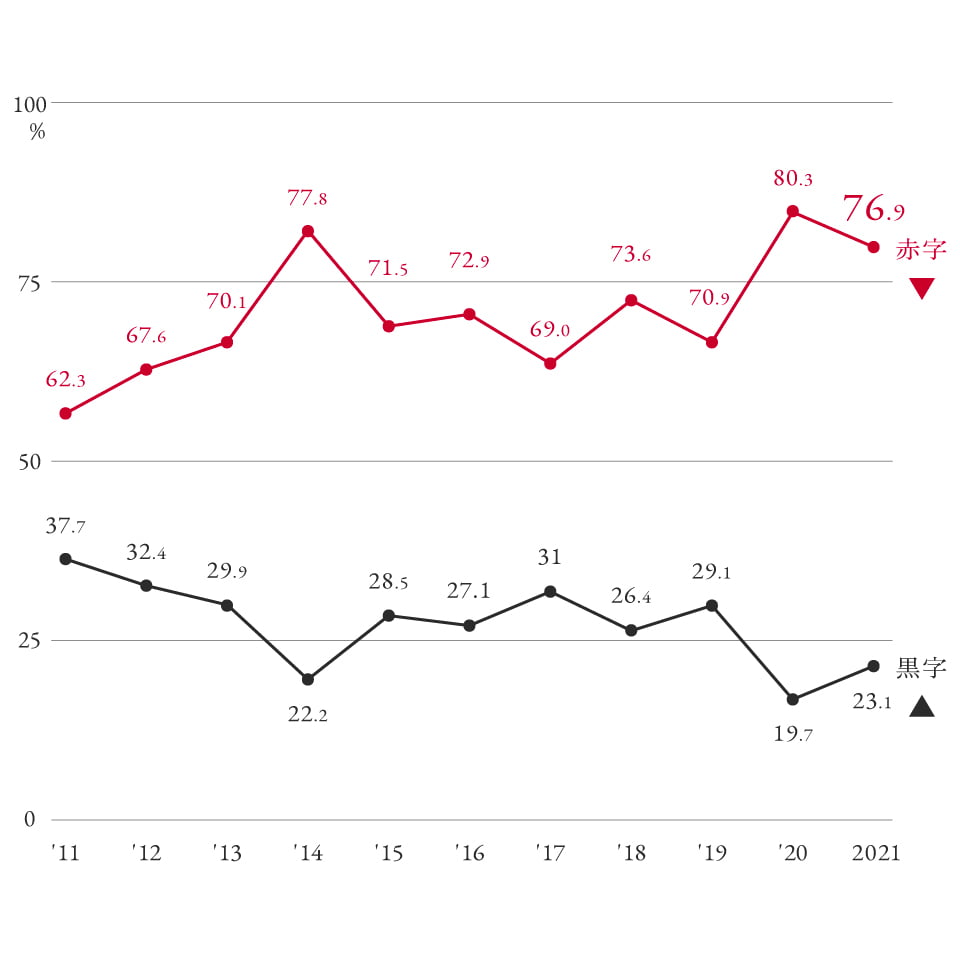

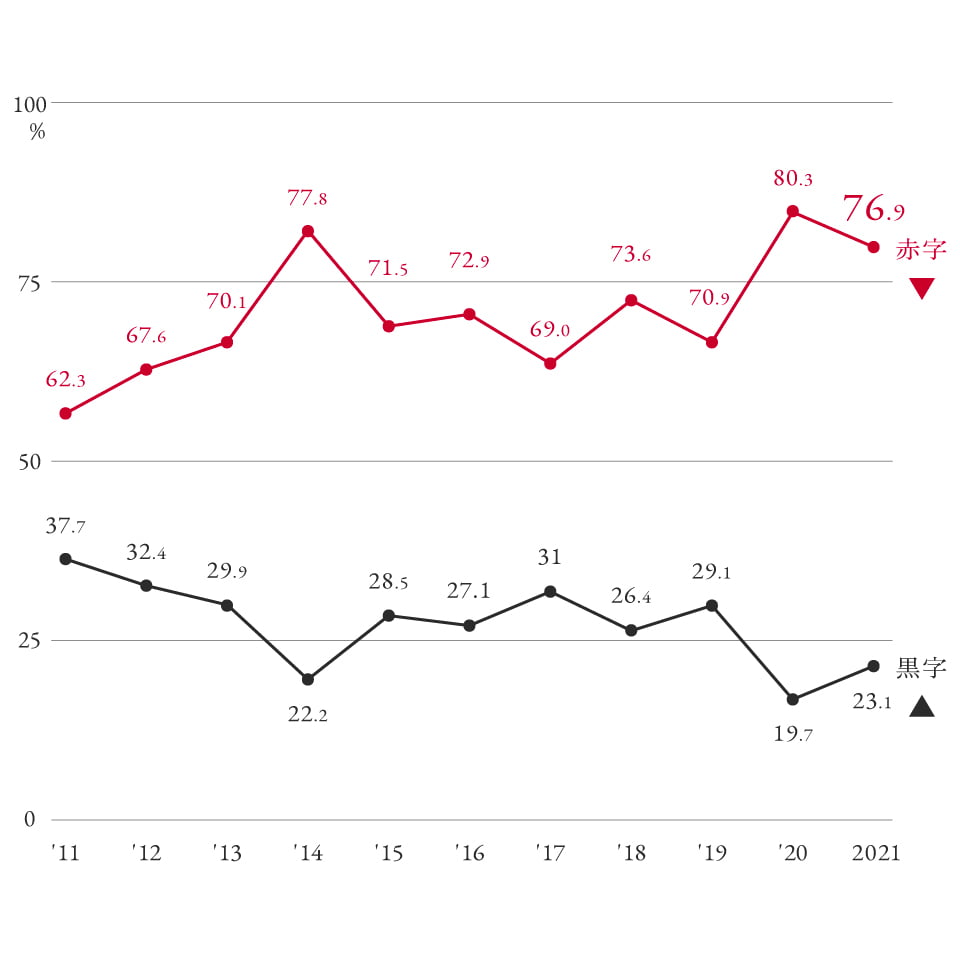

過半数の病院が経営難に苦しむ

日本では財政赤字の状況から、診療報酬の改定や制度変更により社会保障費を抑制しており、医療経営を取り巻く環境は年々厳しくなっています。ある調査では、経営赤字に陥っている病院が7割を超えているというデータも存在します。

もし、地域の医療機関が倒産してしまったら。十分な質の医療サービスが提供できない経営状態だとしたら。地域住民の皆さんに大きな負担がのしかかることになるでしょう。

●1ヵ月分の総損益差額からみた黒字・赤字病院の数の割合(%)年次推移

CUCの取り組み

CUCは、病院やクリニックを経営戦略から実行まで、様々なかたちで支援しています。「患者視点」にこだわり、地域特性にあわせた医療サービスづくりをご支援するため、全国各地の医療機関にCUCのスタッフが常駐する“ハンズオン型”の経営支援も行っています。経営戦略や経営管理、運営効率化や費用最適化、採用や組織強化まで医療機関運営に関わる全ての機能をご支援いたします。

●1ヵ月分の総損益差額からみた黒字・赤字病院の数の割合(%)年次推移

世界では6秒に1人が糖尿病で亡くなっている

世界の糖尿病人口は爆発的に増え続けており、2045年には7億人に達すると予測されています。糖尿病に起因する病気による死者は670万人で、6秒に1人が死亡している計算となります。医療資源が乏しく医療格差の大きい発展途上国では、糖尿病の発見や治療が遅れ、透析治療が必要となる重度の腎臓疾患や、失明、足病変から起こる切断など重大な合併症に至るケースも多く、大きな社会問題となっています。

●世界の糖尿病有病者の推定値と推移(20〜79歳)

CUCの取り組み

糖尿病をはじめとする生活習慣病は、早期に発見して適切な治療を続ければ病状をコントロールできる病気です。日本の先進的な予防・診断・治療のノウハウを活かし、CUCではベトナム・インドネシアでの医療機関支援をスタートしています。

発展途上国の医療の質の向上に取り組むこと。その取り組みを通じて、国や地域の差を、受けられる医療の差にしないこと。CUCでは、世界中で「医療という希望を創る。」という使命を果たすため、事業展開を進めています。

●世界の糖尿病有病者の推定値と推移(20〜79歳)

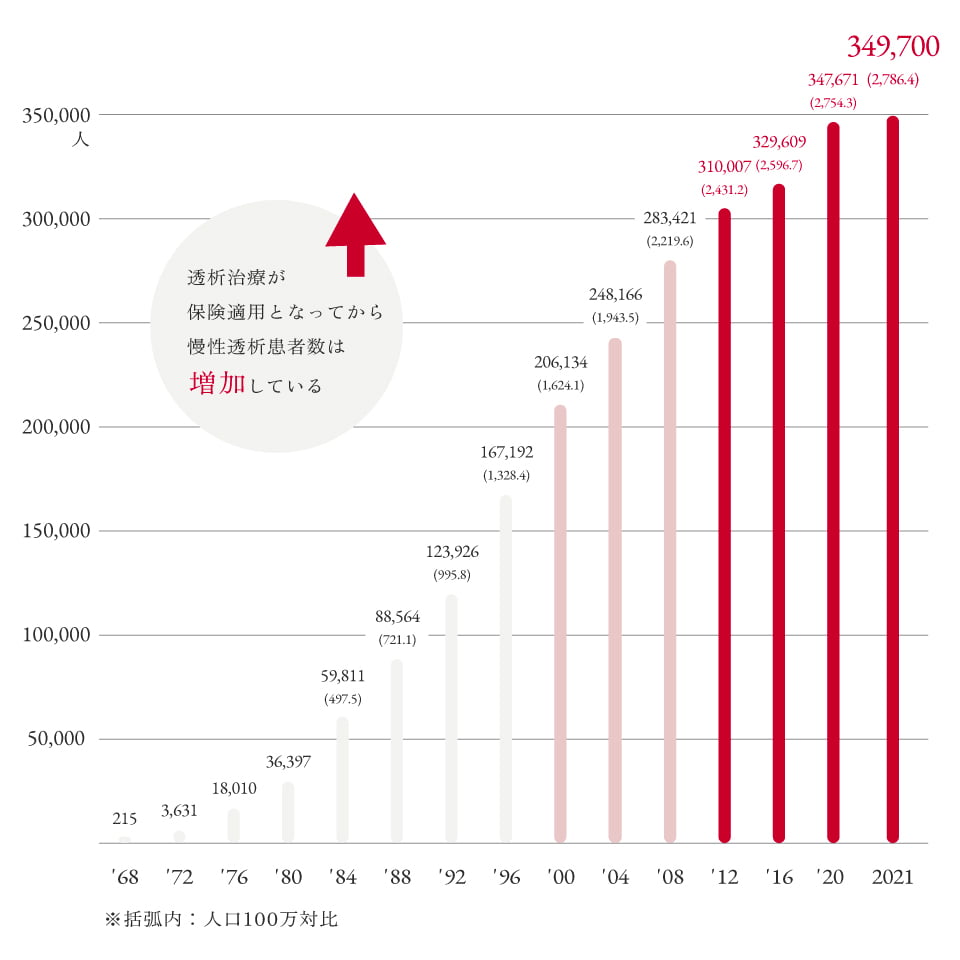

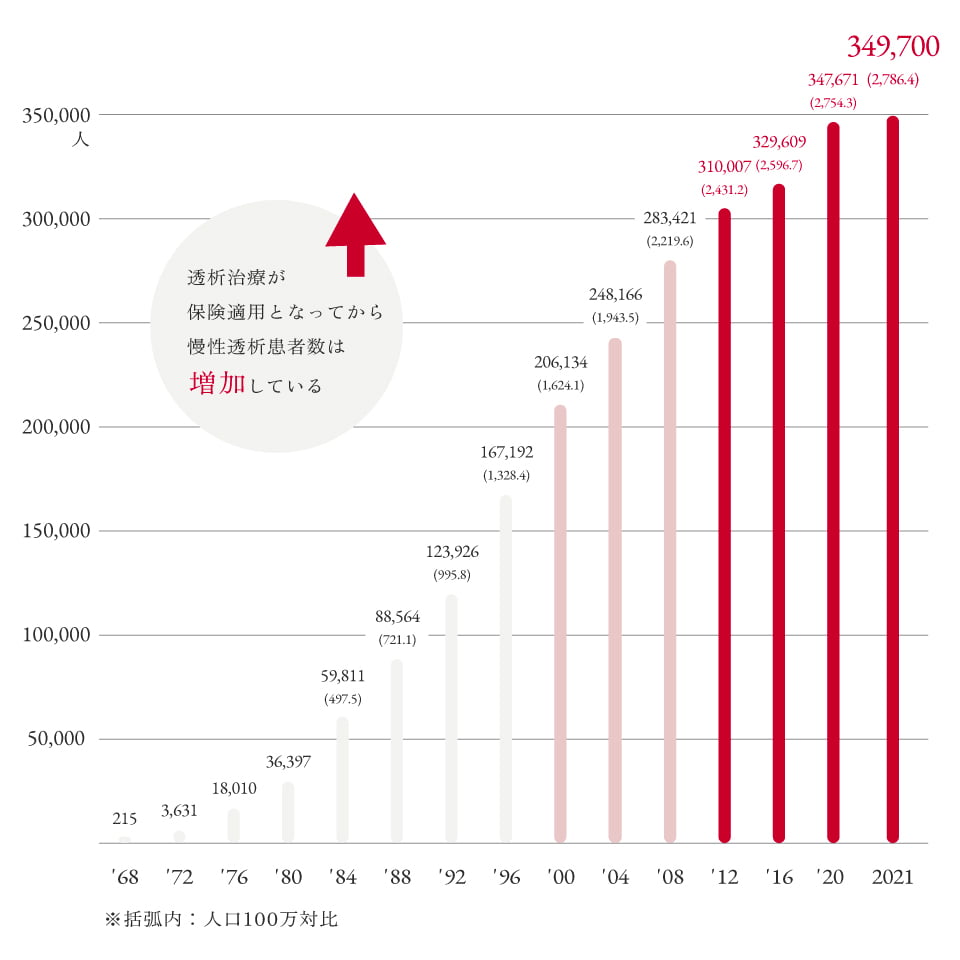

日本の透析患者は約34万人、医療費は1.6兆円

人工透析とは、正常に機能しなくなった腎臓のかわりに体内に溜まった老廃物や毒素、余分な水分をろ過する治療法です。腎臓の主な役割は、体に溜まった余分な水分や塩分、老廃物を尿として体の外に出すことです。しかし、慢性腎臓病(CKD)が進行し、慢性腎不全にいたると機能回復を見込むことはできず、腎臓に変わってその役割を果たす治療が必要になるのです。

人工透析は、1日4時間、週3回の処置が必要となり、患者様のQOL(人生の質:Quality of Life)に大きな影響を与えます。また、腎不全により免疫力の低下している透析患者様は新型コロナウイルス感染症も大きな不安となっています。別の視点では、透析患者数の増加に伴い、年間1.6兆円まで膨らんでいる医療費も見過ごすことができない規模です。

●慢性透析患者数(1968-2020)と有病率(人口 100 万対比,1983-2020)の推移

CUCの取り組み

透析とともに生きるすべての人に、満足のいく生活を送ってもらいたい。そのために最優先するのは、透析医療を続けながら永く生きられること。そして、患者様のQOLを高めることです。CUCでは、透析医療機関の経営支援、透析医療に関わる人材育成、予防医療を含めた臨床・教育・研究に取り組んでいきます。

●慢性透析患者数(1968-2020)と有病率(人口 100 万対比,1983-2020)の推移

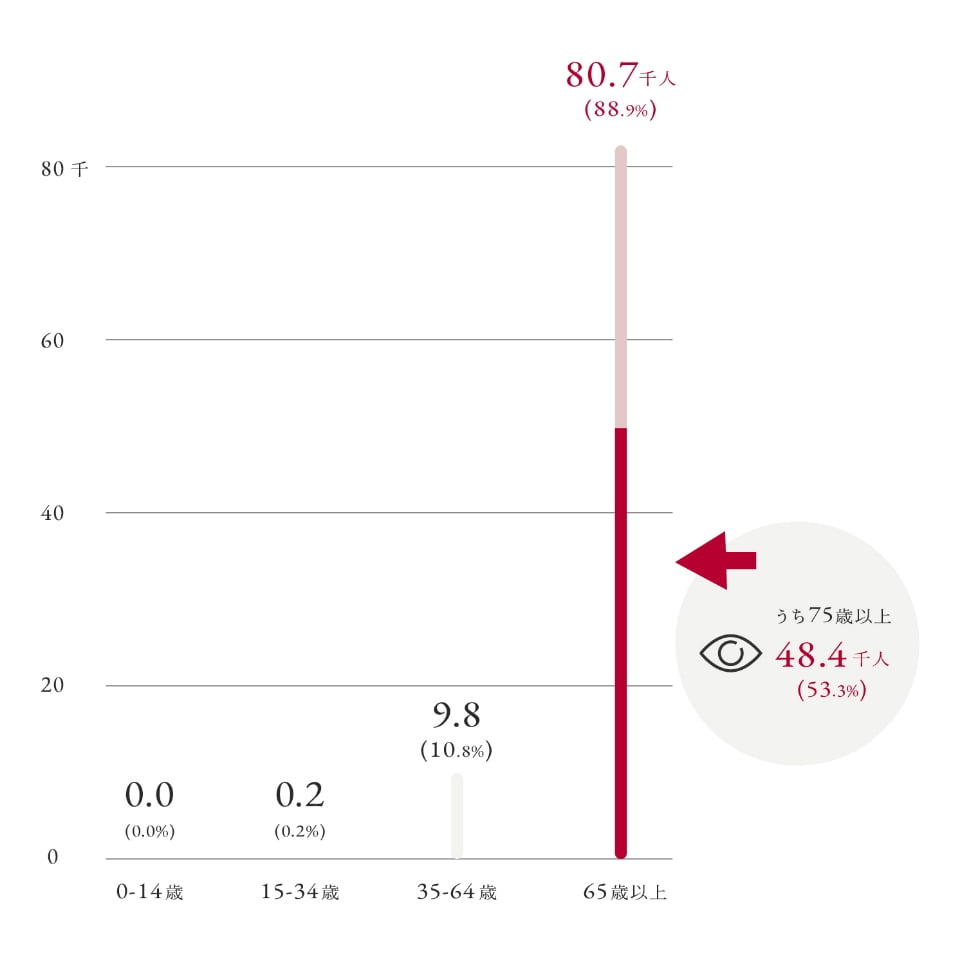

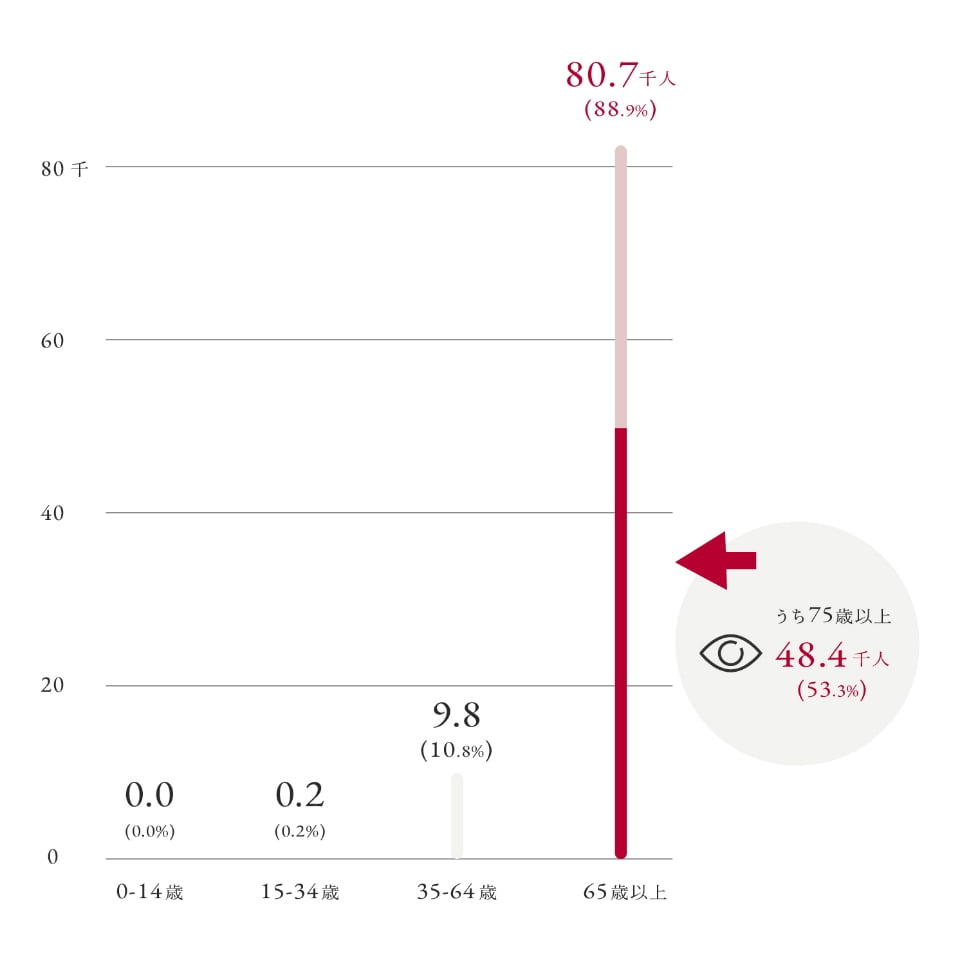

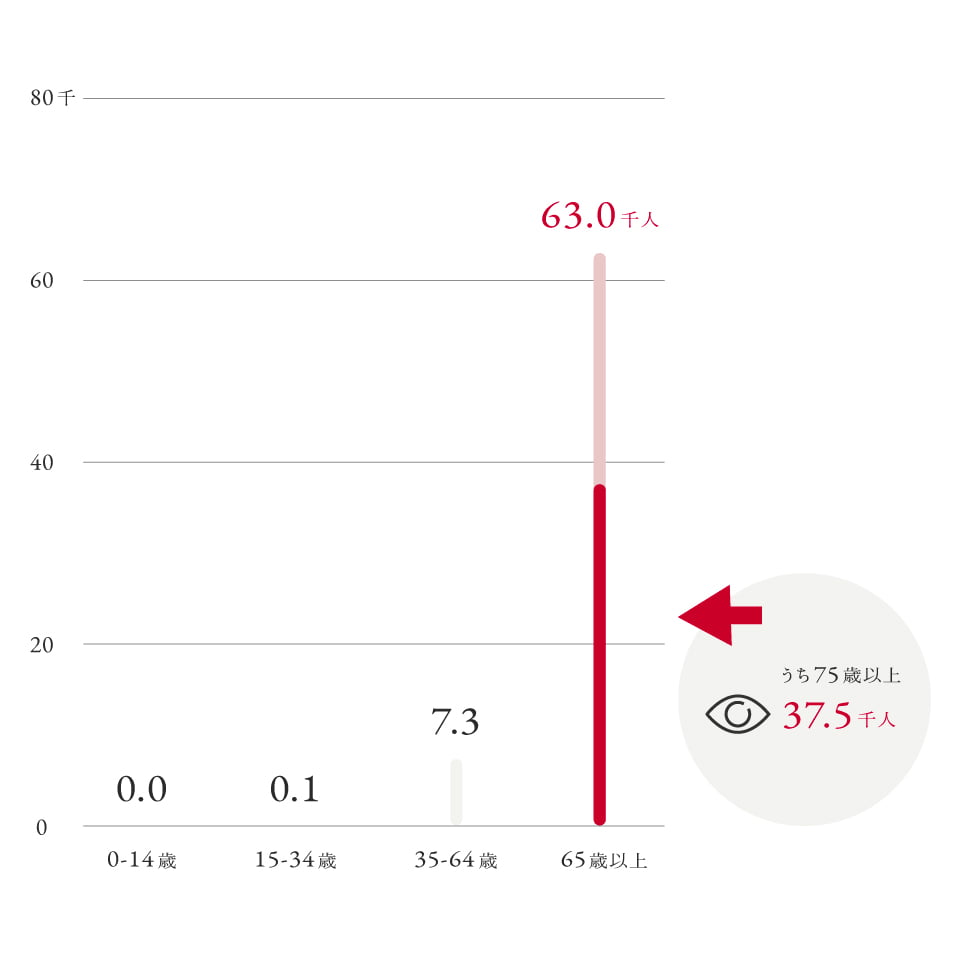

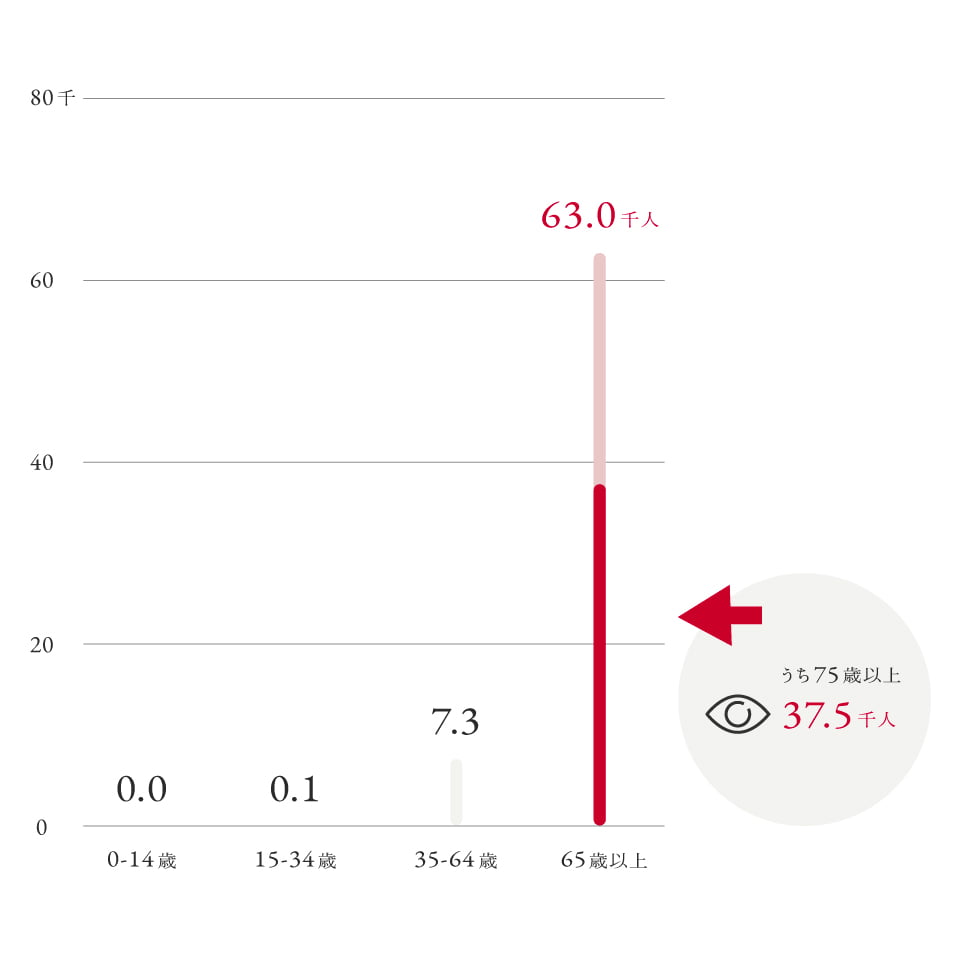

白内障の患者の約9割が高齢者

白内障は、目の中でレンズの役割を果たす水晶体が濁って見えにくくなる病気です。加齢と関係が深く、厚生労働省の「患者調査」によると2020年の推定患者数(入院、外来)は7万900人で、その88.8%が65歳以上の高齢者で占められています。白内障の治療は濁った水晶体を人工の眼内レンズと入れ替える手術が中心。かつては失明防止が主目的でしたが、手術法が飛躍的に進歩した現在、さまざまなタイプの眼内レンズも登場し、より良い見え方を追求できる時代を迎えています。

CUCの取り組み

目が見えにくくなるということは高齢者のQOL(人生の質:Quality of Life)に大きな影響を及ぼします。そして超高齢社会を迎えている日本では、白内障に悩む患者様が今後急増することは必定。CUCでは、眼科領域で患者様の不安な気持ちに寄り添い、質の高い手術提供ができる眼科クリニックを全国に増やすための支援をしています。また、在宅医療をはじめとする高齢者医療領域の医療機関とのコラボレーション創出を通じて、複眼的に高齢者のQOLを高める仕組みの構築を目指しています。

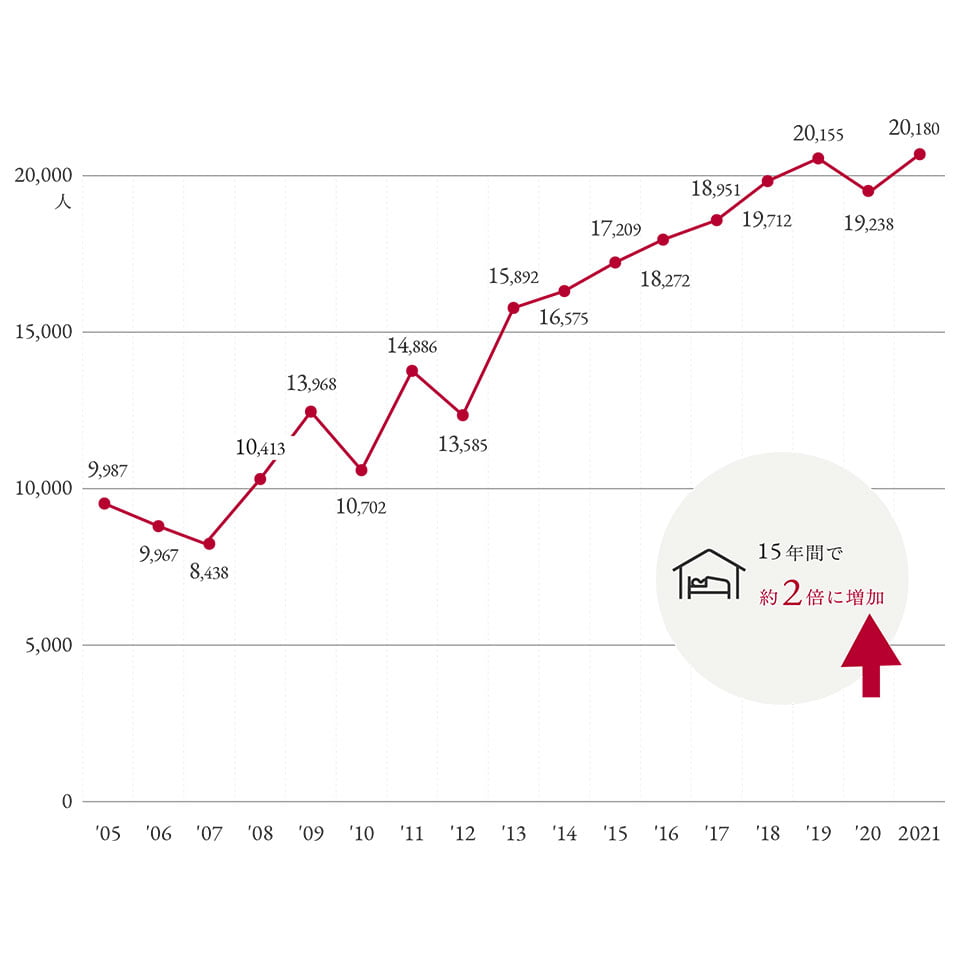

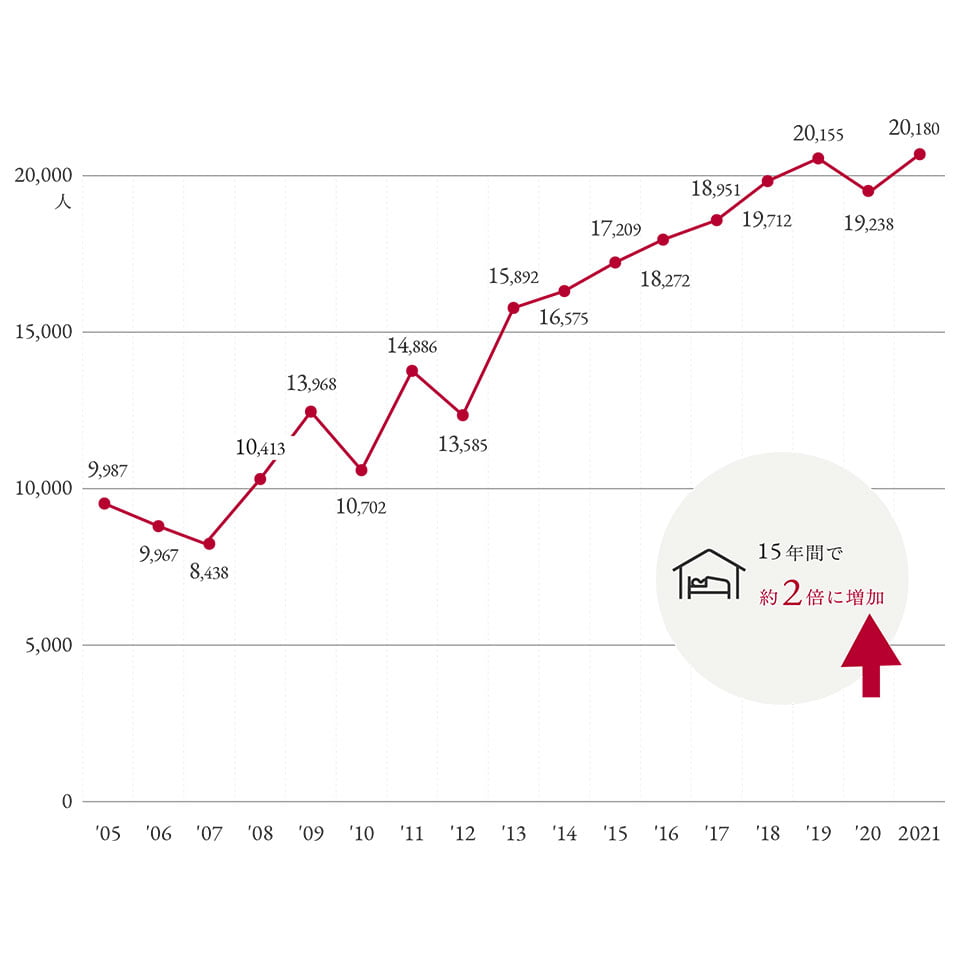

医療的ケア児が15年間で倍増、全国に約2万人

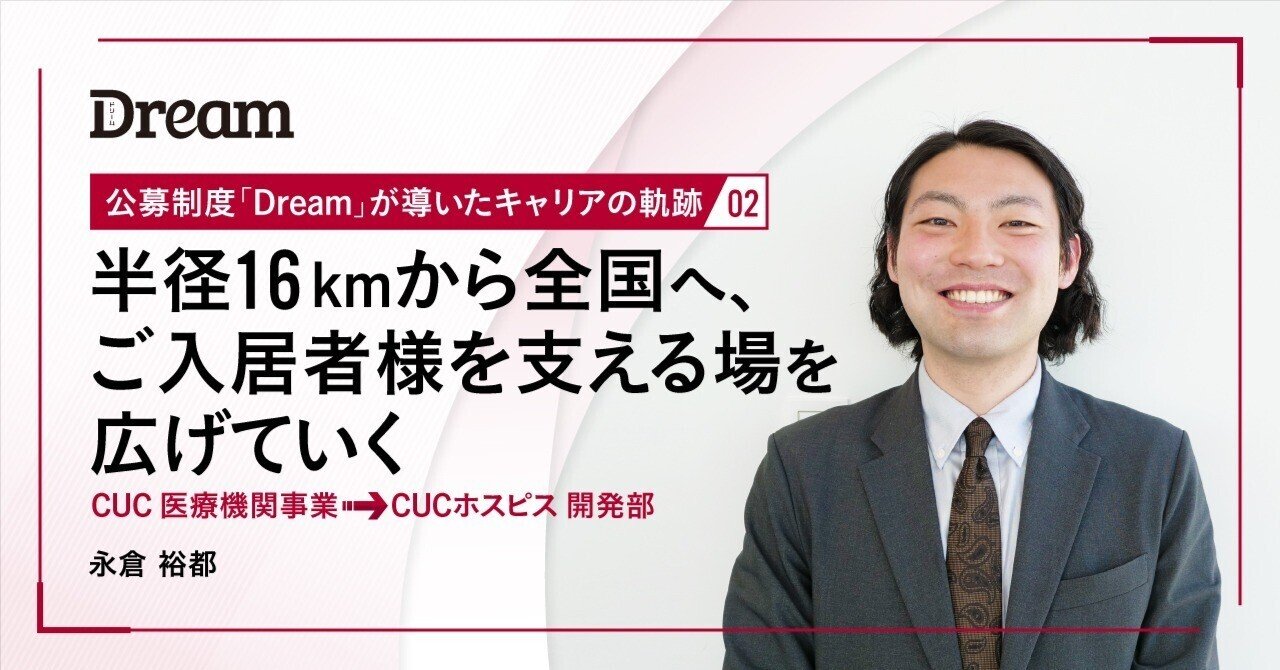

医学の進歩を背景とし、NICU等に⾧期入院したあと、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」が15年間で約2倍に急増しています。対して、その子どもたちを支える小児科医は減少しており、医療的ケア児と、その親を支えるための社会インフラづくりが求められています。

CUCの取り組み

2020年より、365日対応の小児科外来クリニックの開設支援をスタート。子育てをおこなう親御様に寄り添った医療サービスづくりをご支援しています。小児に関わる多様な医療問題の解決を目指す「総合小児医療プラットホーム」の構築を通じ、子どもたちとその親御様、家族を支える地域社会全体を支える仕組みづくりを目指します。